初心者向けかんたん物流コラム

積載率と積載効率の違いとは?それぞれの定義・計算式など

積載率と積載効率。どちらもトラックの輸送実態を把握する際に用いられる指標です。

特に近年は物流効率化が社会的な課題となっていることもあり、重要な指標として目にする機会が増えてきました。

そこで、改めて知っておきたいのがそれぞれの定義や違いです。この2つの指標は、混同されがちですが同じ概念の指標ではありません。積載率と積載効率の定義・それぞれの違いなどについて解説していきます。

※当記事は、トラックの積載率・積載効率に焦点を当てた内容の記事です。

目次

積載率とは?

積載率とは、トラックの最大積載重量に対する積載貨物の重量の割合を示す指標のことです。具体的には以下の計算式で表すことができます。

●積載率=積載重量(トン)÷最大積載重量(トン)×100

例として、積載重量は5(トン)、最大積載重量は10(トン)として、上記計算式に数字を当てはめてみるとします。すると積載率は50%になります。つまり、最大積載量が10トンのトラックに対して、5トンの貨物を積んだ際には積載率は50%になる、ということです。

また、ここまで紹介した積載率は重量ベースのものであり、一般的には重量ベースによるものが用いられますが、貨物の特性などによっては容積ベースで算出する場合もあります。例えば、比重の小さい貨物を取り扱う場合などです。

容積ベースでの計算式は以下の通り。

●積載率=積載容積(㎥)÷最大積載容積(㎥)×100

例えば、最大で40㎥分の貨物を積めるトラックがあったとして、20㎥分の貨物を積んだ場合には、積載率は50%となります。

積載効率とは?

積載効率とは、能力トンキロ(※1)に対する輸送トンキロ(※2)の割合を示す指標のことです。具体的には以下の計算式で表すことができます。

●積載効率=輸送トンキロ÷能力トンキロ×100

例として、輸送トンキロは500(トンキロ)、能力トンキロは1000(トンキロ)として、上記計算式に数字を当てはめると、積載効率は50%になります。

また、積載効率は、国が輸送実態を把握する際に重視している指標です。貨物・旅客の輸送実績がまとめられた「自動車輸送統計年報(国土交通省)」の中でも、輸送実態を示す一つの指標として積載効率が使用されています。他にも、改正物流効率化法の施行により、今年4月から荷主・物流事業者などを対象として物流効率化に向けた取り組みが努力義務となりましたが、その中でも積載効率が重要な指標となっています。荷主・物流事業者には積載効率向上を図る取り組みを推進していくことが求められています。

(※1)能力トンキロ=トラックの最大積載重量×走行距離(トラックが持つ輸送能力を表す指標)

(※2)輸送トンキロ=貨物のトン数×貨物を輸送した距離

出典:国土交通省「自動車輸送統計年報(令和5年度分)を公表しました。」

積載率と積載効率の違い

積載率と積載効率の大きな違いは、距離の要素が含まれているかどうかです。積載率はあくまでトラックのキャパに対する貨物重量(容積)の割合を示す指標であるのに対して、積載効率はそこに距離の要素が加わっています。そのため、積載効率のほうが、より数字の厳密性が増した指標であるといえます。

ただ実際は、2つの指標がどこまで正確に区別されて認知されているかは何とも言えないところであり、積載率と積載効率で言葉は違えど解釈自体は一緒のものとして認知が広がっている印象もあります。

株式会社ライナロジクス作成の実運送体制管理簿エクセルテンプレートを無料でダウンロードいただけます。

国が規定する必須項目に基づき作成した実運送体制管理簿エクセルテンプレートです。

ぜひダウンロードいただき、日々の業務にお役立てください!

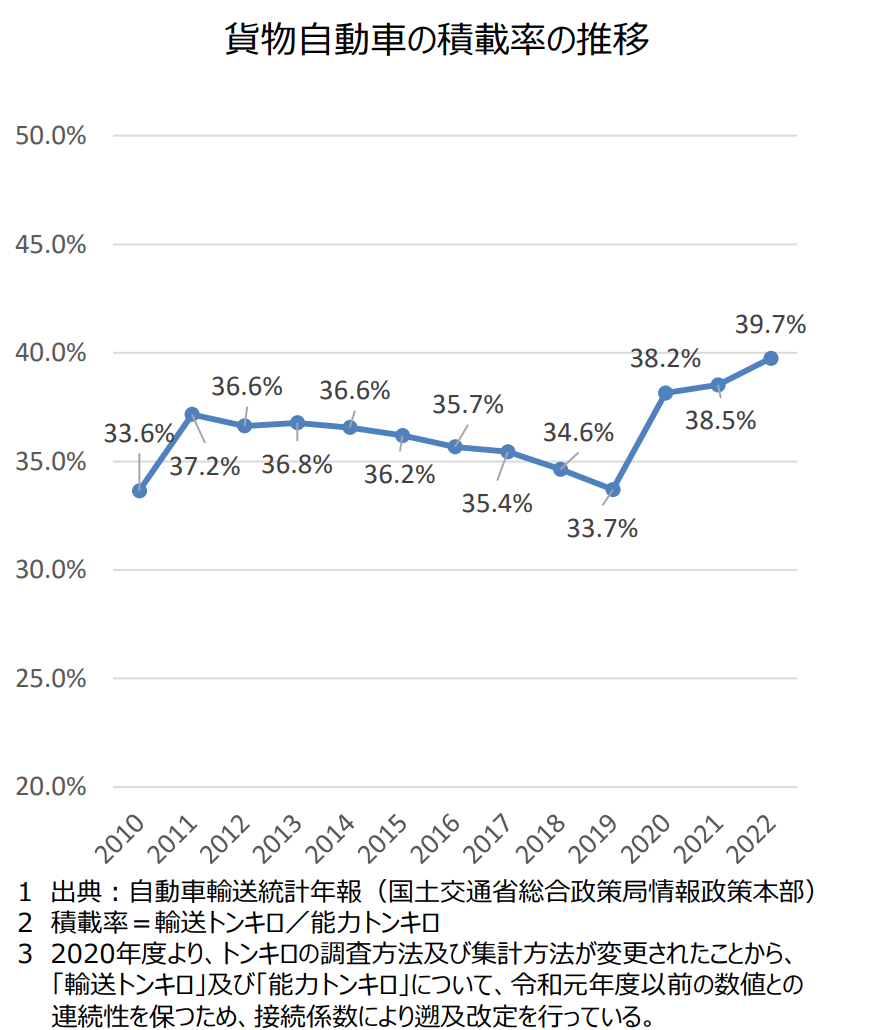

トラックの積載効率の推移

近年は、ドライバー不足や高齢化、時間外労働の上限規制(2024年問題)など様々な要因により、輸送力不足が深刻化しつつあります。

そして、その要因の一つになっていると考えられているのが低い積載効率です。経済産業省作成の資料に、「自動車輸送統計年報」をもとにした積載効率の推移データが掲載されており、それを見ると2010年以降、貨物自動車における積載効率は40%にも満たない水準で推移し続けていることがわかります。背景には、物流の小口・多頻度化や短いリードタイムなどがあるとされ、改善が求められています。

出典:経済産業省「物流を取り巻く現状と取組状況について」

出典:経済産業省「物流を取り巻く現状と取組状況について」

物流効率化法では積載効率を高めるよう各事業者に取り組みを促している

前述しましたように、改正物流効率化法の施行により、今年4月から荷主・物流事業者などは物流効率化に向けた取り組みを行うことが努力義務となりました。その取り組みの中には、積載効率向上に関しての取り組みも規定されており、対象事業者は積載効率向上を図るための具体的な取り組みを行うことが必要となっています。

なお、国は物流効率化法の施策を通じて、現状約40%の積載効率を令和10年度までに44%にすることを目標に掲げています。積載効率向上は、ドライバーの拘束時間を年間125時間短縮(1人当たり)することと並んで、重要なKPIとなっています。

まとめ

改めて、積載率と積載効率のそれぞれの定義は以下となります。

積載率:トラックの最大積載重量に対する積載貨物の重量の割合を示す指標

積載効率:能力トンキロに対する輸送トンキロの割合を示す指標

そして、双方の違いは距離の要素が含まれているかどうかといった点。積載率はあくまでトラックのキャパに対する貨物重量(容積)の割合を示す指標であるのに対して、積載効率はそこに距離の要素が加わっています。積載効率のほうが、より数字の厳密性が増した指標であるといえます。

【25年の実績】積載効率向上の取り組みにご活用いただけるAI自動配車システム

弊社(株式会社ライナロジクス)はAI自動配車システムを開発・提供しているベンダーとして20年超の実績があります。2000年の創業より、お客様の配車業務のデジタル化を支援してまいりました。自動配車システムの導入・活用に関して、ご質問や疑問点等がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

主力製品:AI自動配車システム「LYNA 自動配車クラウド」

製品ページURL:https://lynalogics.com/service/dispatch/

「LYNA 自動配車クラウド」は、積載効率向上を目的とした使い方においても多数の実績を持つ自動配車システムです。物流効率化法における国が示す判断基準を踏まえた取り組みにも対応するシステムとなります。

→「LYNA 自動配車クラウド」の詳細はこちらから

→「LYNA 自動配車クラウド」に関する問い合わせはこちらから

→「LYNA 自動配車クラウド」は無料トライアルも受け付けております。無料トライアルはこちらから