初心者向けかんたん物流コラム

物流効率化法|26年4月から特定荷主に加わる措置(義務)の内容

2025年4月、物流効率化法が施行され、荷主企業には物流効率化に向けた取り組みが努力義務として求められるようになりました。さらに、2026年4月からは、一定規模以上の荷主企業が「特定荷主」として指定され、新たな措置(義務)が課されることとなります。

特定荷主の指定基準、課される措置内容などについて、分かりやすく解説していきます。

※当記事は、2025年4月30日時点の情報をもとに作成しています。

目次

26年4月~ 特定荷主に措置(義務)が課される予定

物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)により、新たな措置(義務)が2026年4月から特定荷主に課されることが予定されています。

具体的には、義務として、「中長期的な計画の作成」「物流統括管理者(CLO)の選任」「定期報告」の3点が特定荷主に課される予定です。

荷主には、すでに努力義務として物流効率化の取り組みを行うことが課されていますが、2026年4月からは、さらに強い措置が加わることになります。

【物流効率化の取り組み(努力義務)に関しての解説記事はこちら】

新物効法|25年4月から物流効率化の取り組みが努力義務に!

株式会社ライナロジクス作成の実運送体制管理簿エクセルテンプレートを無料でダウンロードいただけます。

国が規定する必須項目に基づき作成した実運送体制管理簿エクセルテンプレートです。

ぜひダウンロードいただき、日々の業務にお役立てください!

特定荷主とは?

物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)における特定荷主とは、国が指定する一定規模以上の荷主のことを指します(特定荷主として指定される規模に関しては後述)。一定規模以上という、すなわち荷主の中でも特に物流全体への影響度が大きい荷主を特定荷主として指定するというわけです。

なお、2026年4月から新たに措置(義務)が課されるのは特定荷主だけではありません。一定規模以上の連鎖化事業者は特定連鎖化事業者、一定規模以上の運送事業者は特定貨物自動車運送事業者、一定規模以上の倉庫事業者は特定倉庫業者として指定され、こうした事業者にも26年4月から新たな措置(義務)が課される見込みです。

取扱貨物重量9万トン以上の荷主が特定荷主となる予定

前述しましたように、一定規模以上の荷主は特定荷主として指定されます。そして、この一定規模以上という規模感について、特定荷主の場合は、年間(前年度)の取扱貨物の重量で判断するとともに、9万トン以上が基準値となることが予定されています(2025年4月時点の検討状況)。つまり、取扱貨物重量9万トン以上の荷主が特定荷主となる、ということになります。

荷主・連鎖化事業者のうち上位約3,200社が対象となる想定

取扱貨物重量9万トン以上という基準値は、国内の取扱貨物量の50%をカバーすることを根拠に算出された数値となります。この基準値を基にした場合、荷主・連鎖化事業者のうち上位約3,200社が対象(特定荷主・特定連鎖化事業者)となることが想定されています。

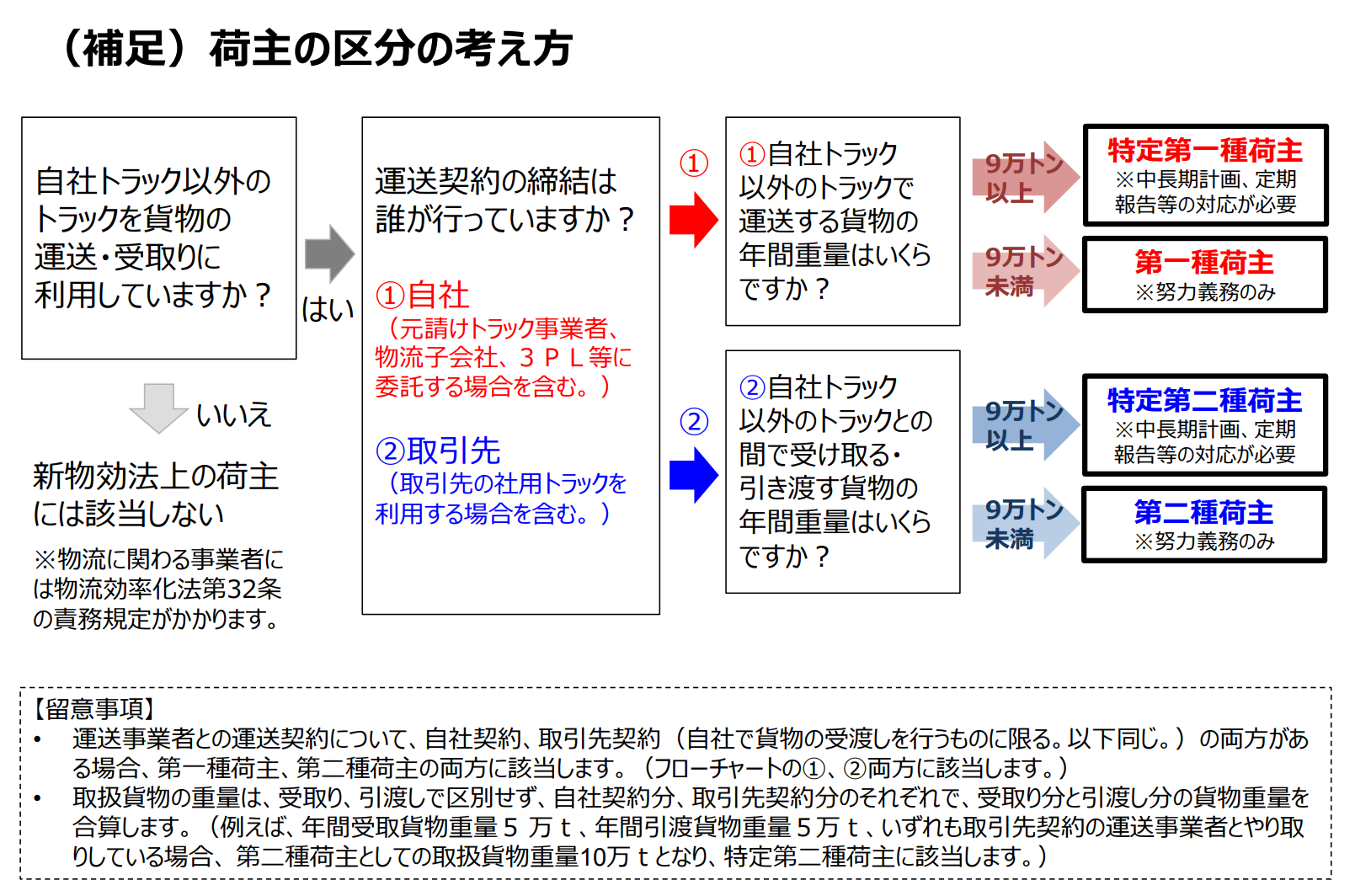

「特定荷主」は「特定第一種荷主」と「特定第二種荷主」とに分けられる

物流効率化法においては荷主は、「第一種荷主」と「第二種荷主」というように分けて定義されています。そのため、特定荷主という概念においても「特定第一種荷主」と「特定第二種荷主」というように区分されます。どのような基準で分けられるかについては、経済産業省作成の資料中の表が分かりやすいため、以下に引用させていただきます。

出典:経済産業省「新物効法の施行に向けた状況.10P」

上のように「特定第一種荷主」と「特定第二種荷主」に分けられ、また、「特定第一種荷主」と「特定第二種荷主」とでは算定対象となる貨物の重量の指標が異なります。

「特定第一種荷主」は、契約した貨物自動車運送事業者(貨物利用運送事業者)に運送を行わせた貨物の重量が算定対象、「特定第二種荷主」は取引先が契約した貨物自動車運送事業者(貨物利用運送事業者)から受け取る、または引き渡す貨物の重量が算定対象となります。このように、自社の立場に応じた取扱貨物重量を算定する必要があることに注意が必要です。

取扱貨物重量の算定方法

取扱貨物重量を基準に特定荷主が指定されることから、荷主企業は取扱貨物重量の算定をしなければなりません。その際、算定方法として推奨されているのがトラック輸送ごとの実績値を都度記録していく方法となります。そのため、可能な限りはこのような方法で算定することが望ましいとされています。

一方で、多品目の貨物の受け取りがメインとなる着荷主(卸・小売り)など、実績値の把握が難しかったり、重量の把握に多大なコストがかかったりといった場合については、以下のような方法で算定することを認める方針を国が示しています。

② 商品の容積を把握している場合は、1立方メートルあたり280kgとして換算する

③ 輸送するトラックの最大積載量を貨物の重量として換算する

④ 売上金額や仕入金額を元に貨物の重量を換算する 等

指定基準値以上の場合は特定荷主として届出が必須、罰則もあり

前年度の取扱貨物重量が指定基準値(9万トン)以上の荷主は、国への届出が必須となります。届出は、2026年5月に行うことが想定されています(2025年6月時点)。

また、翌年度以降の届出に関して、一度特定荷主として指定された企業は翌年度以降、届出をする必要はありません。一方、特定荷主として指定されているものの、翌年度以降、基準値を下回り再度基準値を上回ることがないと明らかな場合は、指定の取り消しを申し出ることができます。

他、自社が特定荷主に該当するにも関わらず特定荷主としての届出をしなかった場合には罰則が科されます。国への届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合には五十万円以下の罰金を科すとしています。

特定荷主に義務付けられる取り組み

2026年4月から特定荷主には、「中長期的な計画の作成」「物流統括管理者(CLO)の選任」「定期報告」などが義務付けられます。

株式会社ライナロジクス作成の実運送体制管理簿エクセルテンプレートを無料でダウンロードいただけます。

国が規定する必須項目に基づき作成した実運送体制管理簿エクセルテンプレートです。

ぜひダウンロードいただき、日々の業務にお役立てください!

中長期的な計画の作成

特定荷主には、国が示す判断基準を踏まえた中長期的な計画の作成が義務付けられます。具体的には、「積載効率の向上」「荷待ち時間の短縮」「荷役時間の短縮」に関する実施措置や具体的な措置内容、目標、実施時期などを記載し、国に提出するというもの。

基本的に毎年度提出することが義務となりますが、変更が無い場合は5年に1度の提出で良いとしています。

中長期的な計画に記載する内容:

(ⅰ)実施する措置

(ⅱ)具体的な措置の内容・目標等

(ⅲ)実施時期等

(ⅳ)参考事項

出典:経済産業省「物流効率化法 理解促進ポータルサイト.中長期的な計画の作成 」

物流統括管理者(CLO)の選任

特定荷主には、物流統括管理者(CLO)の選任が義務付けられます。選任は、特定荷主として指定された後、速やかに行わなければなりません。

そして、物流統括管理者(CLO)には、物流効率化法に基づく業務を統括管理する役割を担い、かつ企業全体の物流を俯瞰し継続的に改善していくことが求められます。物流改善にあたっては、社内の関係部門との調整に加え、取引先など社外企業との水平連携や垂直連携を進めていくことも必要になるケースも想定されます。こうしたことから、物流統括管理者(CLO)の選任にあたっては、「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」が望ましいとしています。

物流統括管理者(CLO)が具体的に統括管理すべき業務の内容については、「物流効率化法 理解促進ポータルサイト」に以下のように記載されています。

物流統括管理者(CLO)が統括管理すべき業務の内容:

➁トラックドライバーの負荷低減と輸送される物資のトラックへの過度の集中を是正するための事業運営方針の作成と事業管理体制の整備

➂その他トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のために必要な業務

(ⅰ)定期報告の作成

(ⅱ)貨貨物運送の委託・受渡しの状況に関する国からの報告徴収に対する当該報告の作成

(ⅲ)事事業運営上の重要な決定に参画する立場から、リードタイムの確保、発注・発送量の適正化等のための社内の関係部門(開発・調達・生産・販売・在庫・物流等)間の連携体制の構築

(ⅳ)トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための設備投資、デジタル化、物流標準化に向けた事業計画の作成、実施及び評価

(ⅴ)トラックドライバーの運送・荷役等の効率化に関する職員の意識向上に向けた社内研修等の実施

(ⅵ)物資の保管・輸送の最適化に向けた物流効率化のため、調達先及び納品先等の物流統括管理者や物流事業者等の関係者との連携・調整

出典:経済産業省「物流効率化法 理解促進ポータルサイト.物流統括管理者(CLO)の選任」

定期報告

特定荷主には、判断基準を踏まえた物流効率化の取り組みに関する定期報告を行うことが義務付けられます。具体的には、判断基準の遵守状況や取組状況、荷待ち時間等の状況などを記載し、国に提出するというもの。

特定荷主として指定を受けた翌年度以降、毎年度、定期報告を行うことが義務となります。

また、定期報告で記載する荷待ち時間等の計測方法や計測を行う施設などはそれぞれ規定されたものがあります。物流効率化法のポータルサイトに記載がありますので、記載内容と合わせてご確認ください。

定期報告に記載する内容:

関連事業者との連携状況等の判断基準と関連した取組に関する状況(自由記述)

荷待ち時間等の状況

特定荷主に義務付けられる取り組みに関する実施スケジュール(想定)

特定荷主に義務付けられる各種取り組みに関しては以下のような実施スケジュールが想定されています。まずは、2026年5月末に「特定事業者の届出〜指定手続」が予定されていることから、それまでに自社の2025年度の取扱貨物重量の把握をしておくことが必要となります。

出典:経済産業省「改正物流効率化法の概要について」

【判断基準に対応】積載効率向上の取り組みにご活用いただけるAI自動配車システム

弊社(株式会社ライナロジクス)は自動配車システムの提供を通じて、2000年の創業以来25年間にわたり、お客様の配車業務のデジタル化を支援してまいりました。自動配車システムの導入・運用に関するご相談・ご質問等がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

主力製品:AI自動配車システム「LYNA 自動配車クラウド」

製品ページURL:https://lynalogics.com/service/dispatch/

「LYNA 自動配車クラウド」は、積載効率向上を目的とした使い方においても多数の実績を持つ自動配車システムです。物流効率化法における国が示す判断基準を踏まえた取り組みにも対応するシステムとなります。

→「LYNA 自動配車クラウド」の詳細はこちらから

→「LYNA 自動配車クラウド」に関する問い合わせはこちらから

→「LYNA 自動配車クラウド」は無料トライアルも受け付けております。無料トライアルはこちらから