初心者向けかんたん物流コラム

新物効法|25年4月から物流効率化の取り組みが努力義務に!

新物効法の施行により、2025年4月1日から荷主・物流事業者には物流効率化の取り組みが努力義務として課されます。具体的にどのような取り組みが努力義務となるのか、新たな規制的措置の概要についてご紹介していきます。

※当記事は、2025年3月14日時点の情報をもとに作成しています。

目次

25年4月から物流効率化の取り組みが努力義務として課される

2024年5月に、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(※)」が改正されました。これにより、2025年4月1日から荷主・物流事業者には、「物流効率化の取り組み」が努力義務として課されます。

輸送力不足が深刻化していく中で物流を維持していくためには、物流効率化や取引環境の改善が不可欠です。このような状況下において、今回、新たに荷主・物流事業者に対して「物流効率化の取り組みの努力義務化」といった規制的措置が課されることになりました。

※「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」は改正を機に、「物資の流通の効率化に関する法律」に名称が変更されました。

物流効率化の取り組みとは?3つの取り組みが求められるように

2025年4月1日から荷主・物流事業者には「物流効率化の取り組み」が求められることになります。では、「物流効率化の取り組み」とは何なのか。具体的には、以下3つの目的に応じた取り組みのことを指し、各事業者の役割に応じた取り組みが求められます(詳細は後述)。

・荷待ち時間の短縮

・荷役時間の短縮

・積載率の向上

物流効率化の取り組みは物流に関わるすべての荷主・物流事業者が対象

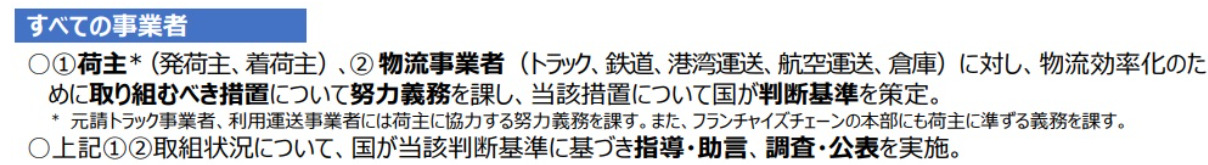

事業者によって具体的な取り組み内容は異なるものの、物流効率化の取り組みは物流に関わるすべての荷主・物流事業者に課せられる努力義務となります。具体的には、国土交通省作成の資料中で以下のように記載されています。

出典:国土交通省「新物効法について」

新物効法の基本方針・目標値

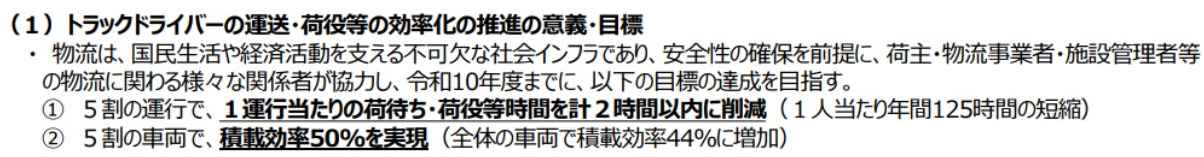

国は、物流効率化の取り組みの努力義務化などの規制的措置を通して、以下のような効果が出ることを見込んでいます。

出典:国土交通省「新物効法について」

①は、荷待ち・荷役時間の短縮を通じてドライバーの拘束時間を短縮することを意味しており、ドライバー1人当たり年間125時間の拘束時間短縮が目標値として設定されています。1回の受渡しごとの荷待ち・荷役時間の目標時間は1時間以内に設定されており、やむを得ない場合を除き、2時間を超えないようにすることが原則化されています。

➁は、積載率向上について、5割の車両で50%、全体の車両で44%にすることが目標値として設定されています。

上記から、国は「荷待ち・荷役時間の短縮」と「積載率の向上」の2点のKPIを重要視していることが分かります。必然的に荷主・物流事業者側も「荷待ち・荷役時間の短縮」「積載率の向上」の取り組みを行い、数値で判断できる改善効果を出していくことが本質的なテーマとなります。

物流効率化の取り組みに対しての判断基準

「荷待ち時間の短縮」「荷役時間の短縮」「積載率の向上」といった3つの取り組みに関して、国は判断基準なる具体的な取り組み例を示しています。

判断基準は、国が事業者に対して「このような取り組みを行ってください」と取り組み例を提示したものであり、事業者が適切な取り組みを行っているかを国が判断する基準にもなります。そのため、荷主・物流事業者においては、すでに自社で何らかの物流効率化の取り組みを行っていたとしても、判断基準に目を通し、改めて取り組みについて精査する必要があるでしょう。

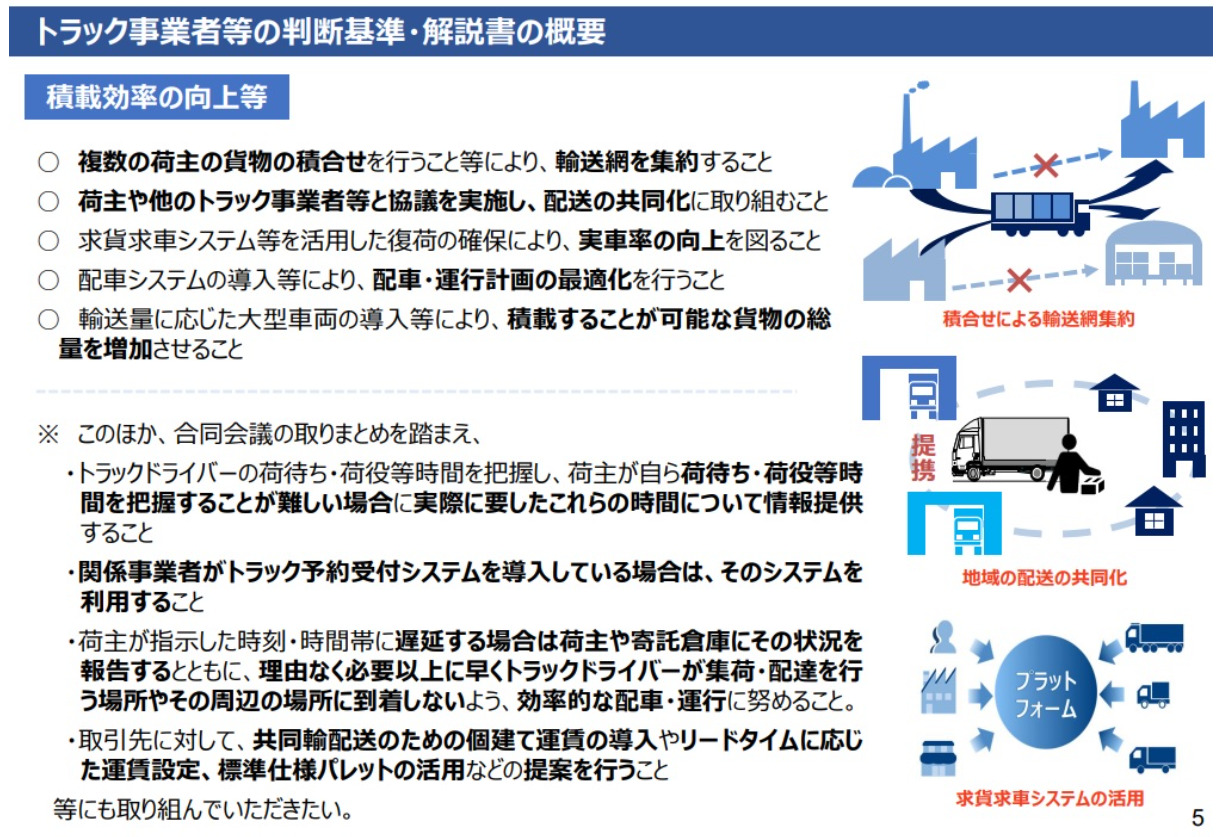

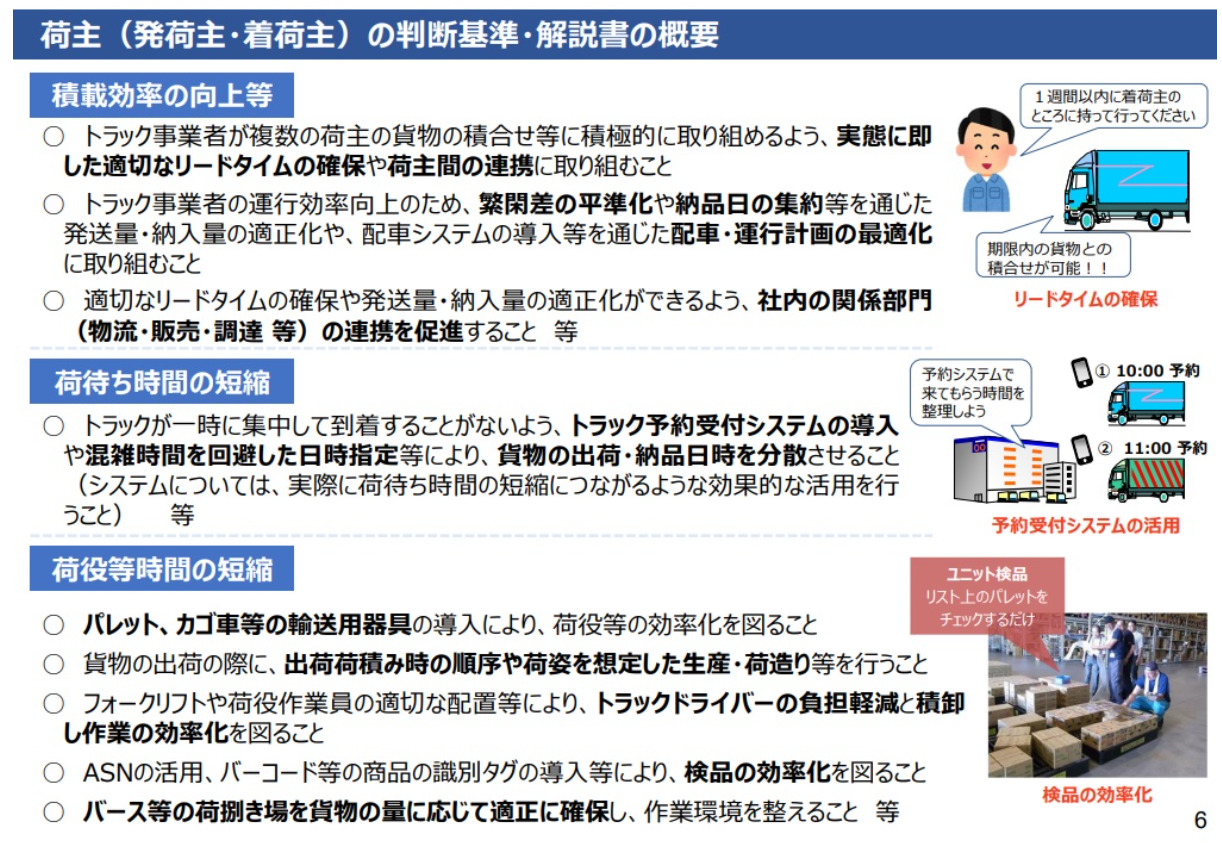

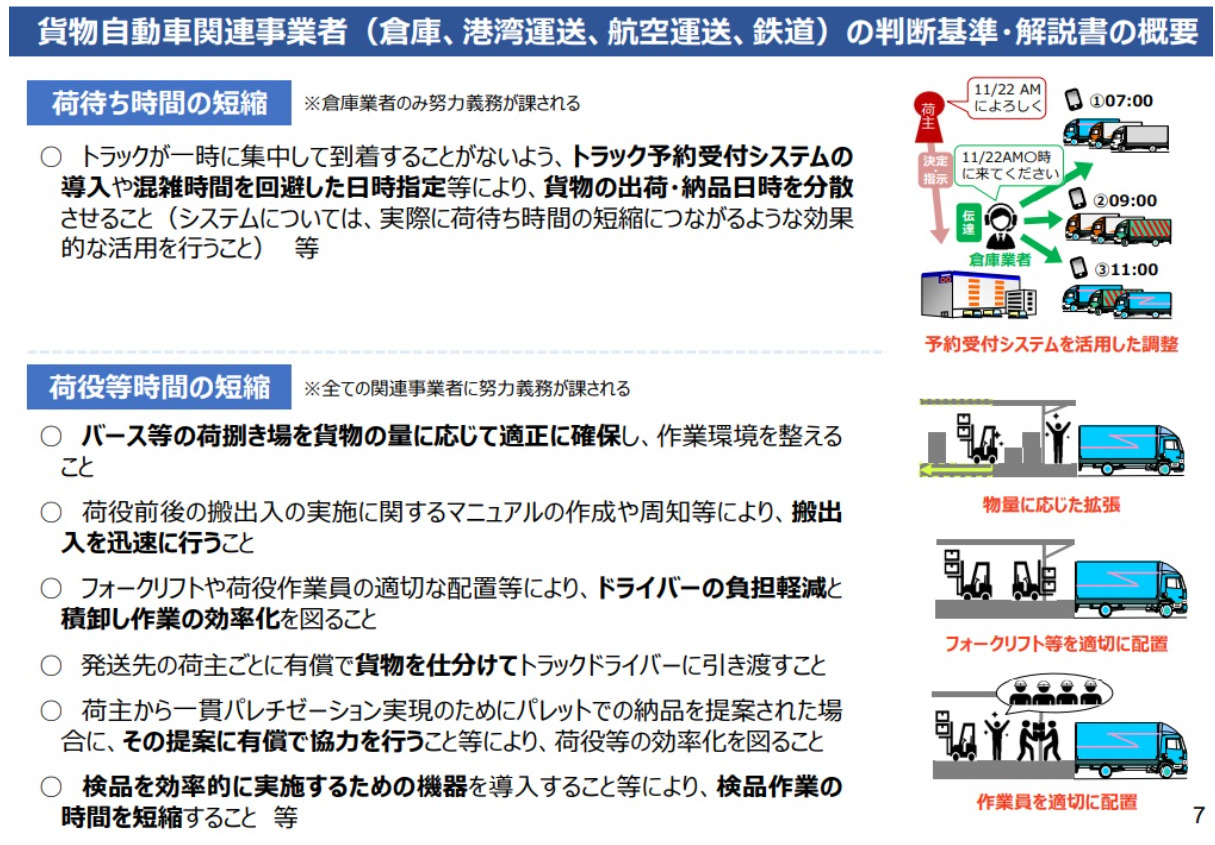

また、事業者によって物流との関わり方が異なることから、判断基準も事業者によって示されているものが異なっています。下の画像は国土交通省作成の資料です。トラック事業者等、荷主、貨物自動車関連事業者と3つに分かれて判断基準が記載されています。例えば、トラック事業者等であれば、輸送網の集約や配送の共同化などといったように、各事業者の役割に応じた取り組みが求められます。

出典:国土交通省「新物効法について」

判断基準の解説書

判断基準にある各取り組みに関しては、現在の情報だけでは理解しづらい部分があるかと思います。国もより分かりやすいかたちで示したいと考えているそうで、解説書を作成し管轄省庁のホームページに掲載する予定だとしています。取り組み内容をより深く理解するためにも、解説書が掲載された際には一度確認したほうが良いでしょう。解説書が管轄省庁のホームページに掲載され次第、当記事にもURLを追記します。

<2025年3月28日追記>

判断基準に関する解説書などが、3月27日に国土交通省と経済産業省のホームページ内で公開されました。

以下URL

国土交通省:https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000029.html

経済産業省:https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html

判断基準に基づき指導・助言、調査・公表が行われる

国は、判断基準(取り組みの例)に基づき、指導・助言、調査・公表などを行うとしています。

調査・公表については、荷主等が判断基準に基づいた取り組みを行っているかどうか、という観点で物流事業者にアンケート調査を行い、その結果を点数化した後、公表するとしています。点数の低い事業者だけでなく高い事業者も公表するとしており、好事例を公表していく意味合いもあるとのことです。

また、調査結果をトラック・物流Gメンや公正取引委員会に共有する可能性も示唆しており、ここから指導・助言へとつながっていくことが考えられます。1回目の調査・公表は今年の秋頃に行われることが予定されています。

自動配車ベンダーが作成したエクセル配車表を無料でダウンロードいただけます。

事前にちょこっと情報を登録しておけば、かんたんなマウス操作だけで配車スケジュールを作成できたり、配送先までのおおよその移動距離・時間が自動で計算されたりという、とても便利なエクセル配車表です。

【判断基準に対応】積載率向上の取り組みにご活用いただける自動配車システム

近年は、長時間の荷待ちとともに、低い積載率も輸送力不足を招く大きな要因となっています。2010年以降、貨物自動車における積載率は40%にも満たない水準で推移し続けており、今回の法改正からも重要な物流課題となっていることがうかがえます。

しかしながら、積載率向上の取り組みは自社単独では難しく、納品先など他社の協力が必要な側面もあります。取り組みにおける現状の可視化と改善後の効果の予測が難しいのも懸念点です。こうした中、取り組みを円滑に進めるためのツールとして役立つのが、自動配車システムです。

「リードタイムを延長したらどのくらい積載率が向上するか?」

「配送頻度を少なくしたら・・・」

「共同配送を行ったら・・・」

自動配車システムは上記のような問いに対しての配車シミュレーション(計画最適化のシミュレーション)を短時間で行うことを可能にします。さらにシミュレーション結果は数値化され、定量的な判断ができるようになることから、物流効率化への根拠として機能します。

自動配車システムの導入は、国が示した物流効率化(積載率向上)の取り組みの判断基準にも対応します

弊社(株式会社ライナロジクス)は自動配車システムを開発・提供しているベンダーとして、2000年の創業より25年間、お客様の物流効率化の取り組みをサポートしてまいりました。自動配車システムの導入・活用に関して、ご質問や疑問点等がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

主力製品:AI自動配車システム「LYNA 自動配車クラウド」

→「LYNA 自動配車クラウド」の詳細はこちらから

→「LYNA 自動配車クラウド」に関する問い合わせはこちらから

→「LYNA 自動配車クラウド」は無料トライアルも受け付けております。無料トライアルはこちらから