初心者向けかんたん物流コラム

物流2024年問題とは?運送事業者/荷主/社会への影響や求められてくること

2024年4月からトラックドライバーの時間外労働に上限規制がかかることで、様々な問題が生じることが危惧されています。いわゆる「物流2024年問題」です。

ただ、大きな問題として扱われている一方で何が問題なのか分かりにくい部分もあるかと思います。

当記事では、2024年問題の何が問題なのか?運送事業者や荷主、社会にどのような影響を及ぼす可能性があるのか?という点についてわかりやすく解説していきます。

自動配車ベンダーが作成したエクセル配車表を無料でダウンロードいただけます。

事前にちょこっ

と情報を登録しておけば、かんたんなマウス操作だけで配車スケジュールを作成できたり、配送先までの

おおよその移動距離・時間が自動で計算されたりという、とても便利なエクセル配車表です。

物流2024年問題とは?

物流2024年問題とは、働き方改革関連法により、2024年4月1日からトラックドライバーに適用される時間外労働の上限規制によって生じる諸問題のことです。

物流2024年問題を端的に言いますと上記のようになります。

ただ、「働き方改革関連法?」「時間外労働の上限規制??」「諸問題???」とそれぞれのワードに対して?(クエスチョンマーク)が浮かんだ方も多いかと思います。一つひとつわかりやすく解説していきます。

まず、働き方改革関連法についてです。これは、2018年7月6日に働き方改革を推し進めるため、労働関係の法律の改正を進めるために制定された法律です。これによって時間外労働に関する法律が変わりました。

次に、時間外労働の上限規制についてです。これは、なじみ深い言葉に言い換えますと、残業時間に強制力のある制限がかかるということです。トラックドライバーへの適用は2024年4月1日からで、残業時間は年960時間(休日労働を含まない)が上限になります。

最後に、諸問題についてです。これは、時間外労働の上限規制によって生じてくるであろう色々な問題のことを指しています。残業時間に強制力のある制限がかかるということは、トラックドライバーの労働時間が短くなって運べる荷物の量も減っていくことが想定できます。そのため、色々な問題が生じてくるであろうということです。(色々な問題については後述いたします)

まとめると、以下のようになります。

「時間外労働に関する法律の改正」→「2024年4月1日からトラックドライバーの残業時間に強制力のある制限がかかる」→「トラックドライバーの労働時間が短くなる」→「運べる荷物の量が減る」→「色々な問題が生じてくる」→「色々な問題を総称したのが物流2024年問題」

物流2024年問題の諸問題とは?

物流2024年問題が意味していることについては、先の見出しでざっくり分かっていただけたかと思います。次は、具体的にどのようなことが問題になってくるのか?という点です。問題(影響)は、運送事業者、荷主、消費者と、広範囲に生じてくることが想定されます。順にご説明していきます。

まず運送事業者です。運送事業者側においては、トラックドライバーの労働時間の減少により、売上減少や賃金低下によるトラックドライバーの離職などが想定されます。

次に荷主です。荷主側においては、物流の供給量の減少により、運賃上昇や車両の確保が難しくなることなどが想定されます。物流の供給と需要のギャップが生じることで、運びたくても運べない、という問題が起こってしまう可能性があるということです。

最後に消費者です。消費者側においては、物流の供給量の減少により商品が届くのが遅くなったり、物流価格の上昇により商品の価格が高くなったりといった影響が生じてくることが想定されます。

物流2024年問題|運送事業者・荷主・消費者に求められてくること

トラックドライバーに適用される時間外労働の上限規制によって、運送事業者・荷主・消費者に様々な問題が生じてくることが想定されます。そのため、運送事業者・荷主・消費者には、以下のようなことがこれまで以上に求められてきます。

運送事業者にはトラックドライバーの労務管理のより一層の徹底や業務改革による生産性向上、運賃の値上げなどが、荷主には物流の生産性向上への協力・後押しや適正運賃での輸配送の徹底などが、消費者においてもまとめ買いをして配送回数を減らしたり再配達の回数を減らしたりするなどをして物流という大切な社会インフラを守る意識がこれまで以上に必要になってくるでしょう。

【関連記事】

2024年問題対策|ドライバーの労働時間短縮に有効な5つの取り組み

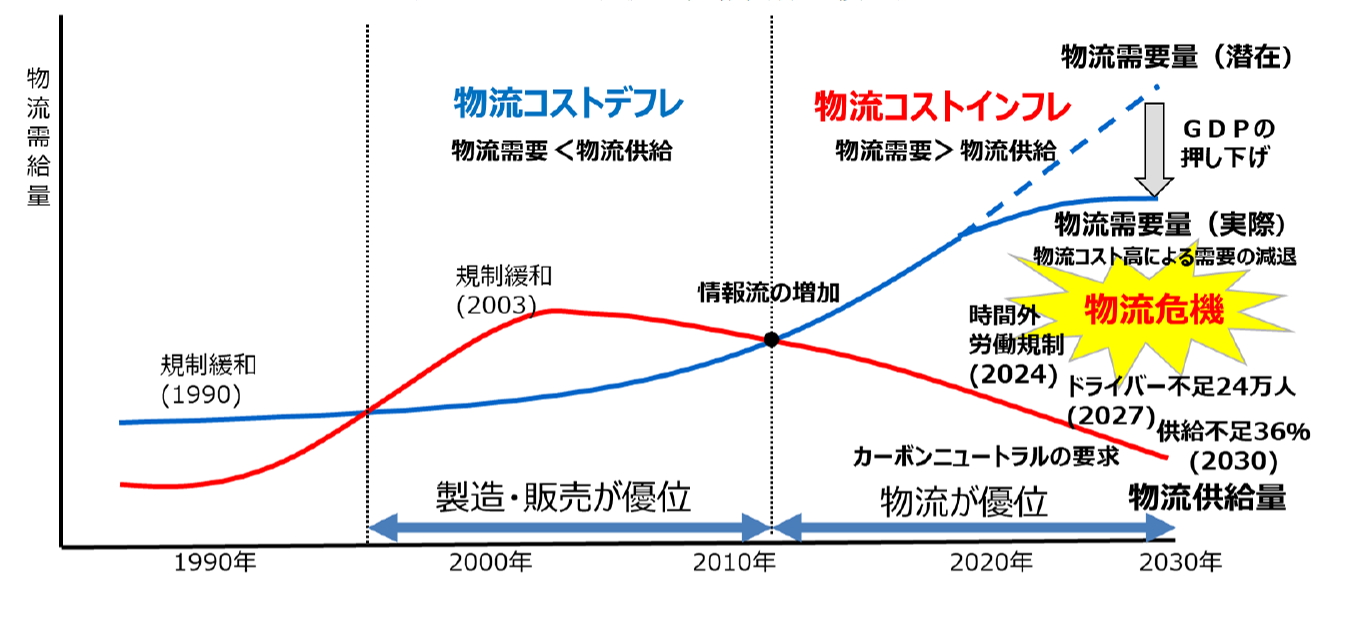

数字で見る物流2024年問題①物流危機が迫っている!?

出典:経済産業省フィジカルインターネット実現会議「フィジカルインターネット・ロードマップ」

出典:経済産業省フィジカルインターネット実現会議「フィジカルインターネット・ロードマップ」

物流2024年問題は、社会問題へと発展するリスクのある問題だと考えられています。それだけ大きな問題なのです。どういうことかと言いますと、物流の供給と需要のギャップが開いていくことで、運びたくても運べない、という物流危機が起こりかねない状況が想定されているのです。

実際に、物流の需要量と供給量にどのくらいのギャップが生じるのか?といった点について経済産業省のデータを見てみますと、7年後の2030年には36%もの物流需給のギャップが生じると予測されています。つまり、運びたい人がいることに対して運び手が36%も足りないということになります。

物流需要はあまり変わらないことが予測されている一方で、供給量は大幅に下がっていくことが予測されています。物流業界は以前からドライバー不足が大きな課題となっています。それに輪をかけて2024年問題があることで、さらにドライバー不足が加速化・深刻化していきそうなのです。

【関連記事】

なぜドライバー不足は深刻に?要因や対策のポイントなどについて解説します

数字で見る物流2024年問題➁物流コストインフレがGDPを押し下げる要因にも

上記の経済産業省のデータにもありますように、日本は今後、物流コストインフレが顕著になっていくことが予測されています。

これまでは、物流需要が少なく物流供給が多くなっていたことから長らく物流コストデフレの時代が続いていましたが、今後はそれが逆転するのではないかというのがマクロトレンドになっています。

物流費が上がれば消費も下がります。そのため、結果として小売まで含めた製・配・販の全体のGDPが押し下げられてしまう可能性もあります。経済産業省では、最大で10兆円ぐらいの経済損失が出るのではないかという議論もされています。

自動配車ベンダーが作成したエクセル配車表を無料でダウンロードいただけます。

事前にちょこっ

と情報を登録しておけば、かんたんなマウス操作だけで配車スケジュールを作成できたり、配送先までの

おおよその移動距離・時間が自動で計算されたりという、とても便利なエクセル配車表です。

働き方改革関連法による2つの大きな改正点|運送事業者に与える実質的な影響

これまで広い視点で物流2024年問題を見てきましたが、今度は運送事業者に焦点をあてて見ていきたいと思います。もとより、労働関係法令の改正による直接的な影響を受けるのは紛れもなく実運送を担う運送事業者です。運送会社で働くトラックドライバーの労働時間や賃金がどのように変わっていくのか、詳しく見ていきましょう。

時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制は、いわば物流2024年問題に起因する最大の改正点です。2024年4月1日からトラックドライバーの時間外労働時間は、年960時間(休日労働を含まない)が上限となります。月平均に換算すると80時間です。(月平均で換算すると月80時間になりますが別段、月80時間をキープする必要はありません)

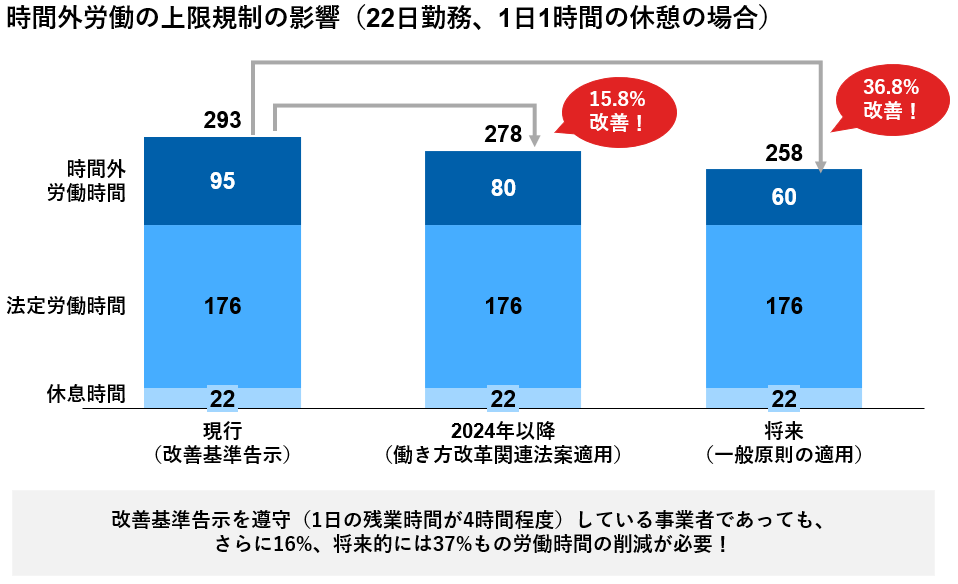

実際、どのくらい運送事業者やトラックドライバーに影響が生じてくるのかと言いますと、トラックドライバーの労働条件改善を目的に定められた「改善基準告示」を遵守(1日の残業時間が4時間程度)している事業者であっても、さらに約16%の労働時間の削減が必要になるレベルです。

将来的には、トラックドライバーも時間外労働時間を一般則と同様に月60時間にする議論もされていますので、その場合には約37%もの労働時間の削減が必要になります。相当頑張って生産性改革をしていかなくては追いつかない数字です。

また、時間外労働の上限規制は罰則付きです。規制を遵守できず違反すると、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される恐れがあります。

月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ

時間外労働の上限規制の適用は2024年4月1日からですが、すでに適用されている改正点もあります。それが月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の引き上げです。

これまでは、大企業にのみ適用されていたもので中小企業は猶予されていましたが、2023年4月1日から月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率は中小企業も大企業と同様に従来の25%から50%に倍になりました。

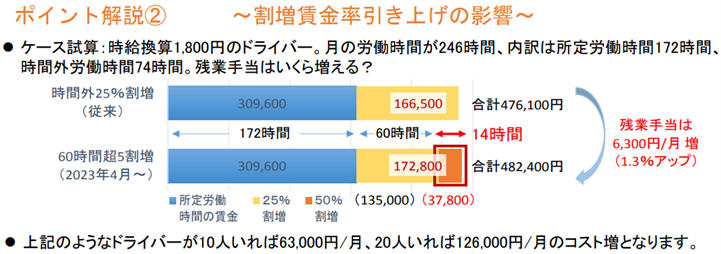

出典:公益社団法人全日本トラック協会「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン(解説書)【概要版】」

出典:公益社団法人全日本トラック協会「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン(解説書)【概要版】」

25%と50%の割増賃金率の違いによる影響については、公益社団法人全日本トラック協会の資料で解説されている図が分かりやすいので引用いたしますが、上の図のような場合、月で6,300円のコスト増となり、もし同様のトラックドライバーが10人いれば63,000円のコスト増。年に換算すれば756,000円ものコスト増です。

時間外労働を年960時間以内に抑制できたとしても、月60時間を超える時間外労働が毎月のように続いてはコストが重くのしかかってきてしまいます。コストを強く意識するとなれば時間外労働を年960時間以内に抑えるだけでは十分とは言えないのです。時間外労働の上限規制とともに、こちらも運送事業者やトラックドライバーにとっては大きな改正点です。

【関連記事】

【2023年問題】運送業界は2024年問題だけじゃない?

まとめ:物流2024年問題は社会全体の問題であり社会全体で解決をしていかなければならない問題

物流2024年問題とは、働き方改革関連法により、2024年4月1日からトラックドライバーに適用される時間外労働の上限規制によって生じる諸問題のことです。以下のようなことが問題(影響)として生じてくることが想定されます。

・運送事業者:トラックドライバーの労働時間の減少による売上減少や賃金低下によるトラックドライバーの離職。

・荷主:物流の供給量の減少により運賃上昇や車両の確保が難しくなる。

・消費者:物流の供給量の減少により商品が届くのが遅くなったり、物流価格の上昇により商品価格が高くなったりする。

また、物流2024年問題は日本社会全体の問題だと言えます。ドライバー不足がさらに深刻化し物流の需給ギャップがどんどんと開いていくことで、運びたくても運べない、という物流危機が起こりかねない状況が想定されています。さらには、物流費の上昇にともなう消費の落ち込みにより、製・配・販の全体のGDPが押し下げられてしまう可能性も危惧されています。物流2024年問題は日本社会全体の問題であり、日本社会全体で解決をしていかなければならない問題なのです。

あなたにおすすめの記事

弊社は自動配車システムを提供しています。

自動配車システムは輸配送業務を最適化するための計画をつくれるシステムです。効率よく輸配送業務を行うためには、効率よく輸配送業務を行うための計画が必要となるところ、その計画が自動でつくれてしまうというものです。輸配送業務の最適化に取り組む際は、ぜひご検討ください。

主力製品は「LYNA 自動配車クラウド」。

「LYNA 自動配車クラウド」は、30日間の無料試用も承っております(無料試用期間中は全ての標準機能を試用可能)。

どうぞお気軽にお問い合わせください。