初心者向けかんたん物流コラム

実運送体制管理簿の作成が義務化、対象者・記載が必須な事項・罰則等

公開日:2025年4月18日

更新日:2025年5月2日

24年4月に改正された貨物自動車運送事業法(改正トラック法)により、25年4月から実運送体制管理簿の作成が元請事業者に義務化されることになりました。

当記事では、実運送体制管理簿の作成義務となる対象者・記載が必須な事項・違反時の罰則などについて、わかりやすく解説していきます。

※当記事は、2025年4月15日時点の情報をもとに作成しています。

目次

- 動画で見たい方はこちら

- 実運送体制管理簿とは?

- 実運送体制管理簿義務化のメリット・想定される物流業界への影響

- 実運送体制管理簿の作成が義務化となった背景

- 実運送体制管理簿の作成はいつから義務化?

- 実運送体制管理簿の作成が義務付けられる事業者

- 実運送体制管理簿の作成が義務となる運送

- 実運送体制管理簿の作成期限

- 実運送体制管理簿の様式|記載が必須な事項

- 実運送体制管理簿の保存期間・保存方法

- 下請け関係に入っている事業者には情報通知の義務が課される

- 実運送体制管理簿に関する罰則

- 疑問点や不明な点に関しては、まずは国土交通省HPにある「Q&A」での確認がおすすめです!

- 【25年の実績】お客様の配車業務のデジタル化を支援いたします

- 実運送体制管理簿の作成・出力に対応!「LYNA 自動配車クラウド」

- あなたにおすすめの記事

動画で見たい方はこちら

実運送体制管理簿に関しては弊社YouTubeチャンネル「物流ナビ」で公開中の動画「【注目】改正貨物自動車運送事業法の概要を一番わかりやすく解説【実運送体制管理簿】」でも解説しています。

実運送体制管理簿とは?

実運送体制管理簿とは、物流業界における多重下請け構造の可視化を目的とした管理簿のことを指します。

24年4月に改正された貨物自動車運送事業法(改正トラック法)により、25年4月から実運送体制管理簿の作成が元請事業者に義務化(詳細は後述。「実運送体制管理簿の作成が義務付けられる事業者」「実運送体制管理簿の作成が義務となる運送」 で解説)されることになりました。これにより、元請事業者の管理責任が強くなるとともに、多重下請け構造の是正・取引環境の健全化が図られていくことが期待されています。

株式会社ライナロジクス作成の実運送体制管理簿エクセルテンプレートを無料でダウンロードいただけます。

国が規定する必須項目に基づき作成した実運送体制管理簿エクセルテンプレートです。

ぜひダウンロードいただき、日々の業務にお役立てください!

実運送体制管理簿義務化のメリット・想定される物流業界への影響

多重下請け構造の是正、そして、運賃・料金の適正化が図られていくことが期待されています。実運送体制管理簿の存在は、なにより当該業務において下請け手数料が発生することを意味するためです。

元請事業者は下請け手数料が生じることを考慮する責務が強くなり、かつ実運送体制管理簿という国が定める根拠に基づき荷主と運賃交渉ができるようになります。結果として、実運送事業者が適正運賃を収受できるような環境に整備されていくことが期待されます。

実運送体制管理簿の作成が義務化となった背景

実運送体制管理簿の作成義務化においては、多重下請け構造を可視化し、是正するといった狙いがあります。運送業界では、1990年の規制緩和以降、運送事業者が約6万4千社にまで増加し、大手を頂点にしたピラミッド構造ができたことで、実運送事業者が3次請けとなるケースも少なくない状況となっています。

当然、こうした構造のあおりを受けるのは下請け事業者であり実運送事業者です。実運送事業者が適正運賃を収受できない根本的な要因にもなってしまっています。多重下請け構造に関しては、全日本トラック協会が「2次下請けまでに制限すべき」と提言するなど、かねてより業界内で是正が求められてきました。国はこうした問題に対し、新たな規制的措置を加えることで改善を図ろうとしており、今回の実運送体制管理簿の作成義務化はその一つとなります。

実運送体制管理簿の作成はいつから義務化?

25年4月1日から実運送体制管理簿の作成が元請事業者に義務化されることになりました。

自社が義務化対象の事業者であり、かつ条件に該当する運送の場合は、実運送体制管理簿の作成が必須となります。

(詳細は後述。「実運送体制管理簿の作成が義務付けられる事業者」「実運送体制管理簿の作成が義務となる運送」 で解説)

実運送体制管理簿の作成が義務付けられる事業者

真荷主から運送の依頼を受けた元請事業者に、実運送体制管理簿の作成が義務付けられます。この場合における真荷主とは以下のような者のことを指します。

②貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者で あって、

③貨物自動車運送事業者以外のもの

をいいます。

「自らの事業に関して」とありますので、一般消費者は真荷主には含まれません。

また、元請事業者とは真荷主から運送の依頼を受けた貨物自動車運送事業者のことを指します。ここで重要なのは、元請事業者に該当するのはあくまで貨物自動車運送事業者であり、貨物利用運送事業者は含まれないという点です。

そして今一度、真荷主と元請事業者に関して整理すると、真荷主は前述にありますように「①自らの事業に関して②貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、③貨物自動車運送事業者以外のもの」と定義されます。ここから、真荷主には利用運送事業者も該当することが読み取れます。

解釈が難しい部分がありますが、例えば、貨物利用運送事業者が貨物自動車運送事業者と運送契約を結び利用運送を行った場合は、貨物利用運送事業者が真荷主になる、ということになります。一方で、真荷主(貨物利用運送事業者)から委託を受けた貨物自動車運送事業者は、実運送体制管理簿を作成する義務者となります。

以下は国土交通省が作成したQ&Aの資料中にある実運送体制管理簿の作成主体を図説したものです。パターン2が「貨物利用運送事業者が真荷主になるケース」となります。ご参照ください。

出典:国土交通省「改正貨物自動車運送事業法 Q&A.17P」

実運送体制管理簿の作成が義務となる運送

「真荷主から運送の依頼を受けた元請事業者に、実運送体制管理簿の作成が義務付けられます。」と前述しましたが、これに該当する場合において、全ての運送が実運送体制管理簿作成の対象になるということではありません。

実運送体制管理簿は、真荷主から引き受けた1回の貨物の重量が1.5トン以上で、かつ下請け事業者に依頼する時に作成が必要になります。逆に言えば、重量が1.5トン未満であれば作成の必要がないということです。また、1.5トンあるかないかの判断をどの時点でするかについては、荷主から貨物を引き受けた際となります。あくまで荷主から貨物を引き受けた際の重量で判断するということであり、実運送時の重量で判断するものではないことに注意が必要です。

なお、下請け構造が固定化されている運送の場合(貨物を引き受ける時点で元請事業者から実運送事業者までの委託関係が明らかとなっている場合)、一度の作成でよく、運送ごとの作成は必要ありません。下請け事業者に依頼することなく、荷主から引き受けた貨物全てを自社で運ぶ場合は、実運送体制管理簿の作成自体、必要ありません。

重量の把握ができない場合に関しては、国土交通省作成の「改正貨物自動車運送事業法 Q&A 」で以下のように示されています。

実運送体制管理簿の作成期限

実運送体制管理簿をいつまでに作成したら良いのか、実運送体制管理簿の作成期限については特に定められていません。しかしながら、国土交通省はQ&Aで「運送完了後遅滞なく作成することが望ましい」といった見解を示しています。なお、一ヶ月分をまとめて作成しても構わないということもQ&Aで示されています。

実運送体制管理簿はいつまでに作成すればよいでしょうか。

答

作成期限について具体的な定めはありませんが、運送完了後遅滞なく作成することが望ましいです。

なお、例えば一月分をまとめて当該月の末日や翌月初めに作成するという対応をとることについては特に問題ないものと考えられます。

出典:国土交通省「改正貨物自動車運送事業法 Q&A.22P」

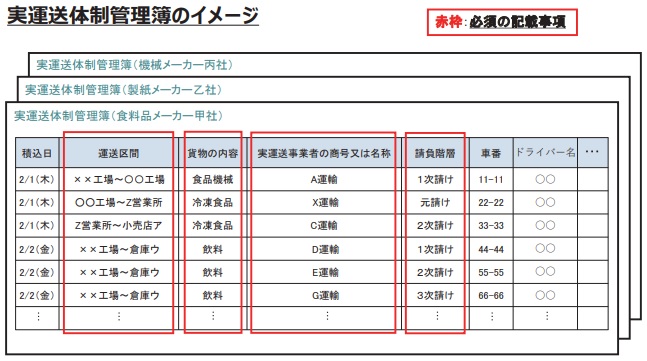

実運送体制管理簿の様式|記載が必須な事項

実運送体制管理簿の様式に指定はありません。決まった様式がないため各事業者で自由に作成して構わないということになります。既存の配車表を活用しても良いとのことです。ただし、実運送体制管理簿には記載が必須となる事項があります。様式は自由ですが、必須事項の記載ができる様式にすることが前提です。

以下が実運送体制管理簿における必須の記載事項となります。

・実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間

・実運送事業者の請負階層(1次請け、2次請け等)

出典:公益社団法人全日本トラック協会「改正貨物自動車運送事業法の解説.22P」

また、実運送体制管理簿のイメージとして公開されてるものがありますので、ご参照ください。

出典:公益社団法人全日本トラック協会「改正貨物自動車運送事業法の解説.22P」

株式会社ライナロジクス作成の実運送体制管理簿エクセルテンプレートを無料でダウンロードいただけます。

国が規定する必須項目に基づき作成した実運送体制管理簿エクセルテンプレートです。

ぜひダウンロードいただき、日々の業務にお役立てください!

実運送体制管理簿の保存期間・保存方法

実運送体制管理簿は、運送完了日から1年間、営業所で保存しなければなりません。保存方法については特に指定されていません。紙・デジタルデータ、どちらでも構わないということになります。しかしながら、管理がしやすかったり検索がしやすかったりといったことから便宜上、デジタルデータでの作成・保存が望ましいでしょう。国土交通省もデジタルデータでの作成・保存を有効だとする見解を示しています。

実運送体制管理簿は紙で作成・保存しなければいけませんか。

答

実運送体制管理簿については電磁的記録による作成・保存も可能としているところであり、検索や管理の容易性からも電磁的記録により作成・保存を行うことは有効です。

出典:国土交通省「改正貨物自動車運送事業法 Q&A.22P」

下請け関係に入っている事業者には情報通知の義務が課される

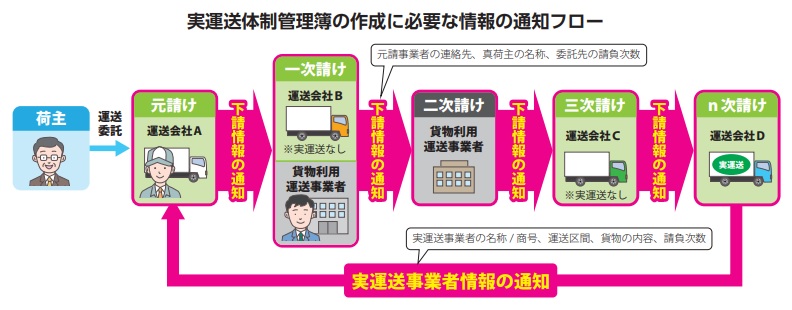

実運送体制管理簿の作成対象となっている運送の下請け関係に入っている事業者については、情報通知の義務が課せられます。元請事業者側に実運送体制管理簿の作成に必要な情報が伝わるよう、「元請け」→「一次請け」→「二次請け」→「実運送事業者」→「元請け」といった流れで必要な情報を委託先に伝えていくというわけです。

具体的には、元請事業者は委託先に対して、(ⅰ)元請事業者の連絡先(ⅱ)真荷主の商号又は名称(ⅲ)委託先の運送事業者の請負階層を通知すること、さらには当該運送が実運送体制管理簿の作成対象であることの通知をすることが求められます(※)。そして、実運送事業者は元請事業者に対して、①実運送事業者の商号又は名称②実運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間③実運送事業者の請負階層を通知すること(※)が求められます。

(※)出典:国土交通省「改正貨物自動車運送事業法 Q&A.18P」

また、この一連のフローに関しては、トラック協会作成の資料中にあるイラストが分かりやすいので以下に掲載させていただきます。

出典:公益社団法人全日本トラック協会「改正貨物自動車運送事業法の解説.23P」

実運送体制管理簿に関する罰則

実運送体制管理簿の作成義務違反や通知義務違反があった際の罰則については、国土交通省作成の「改正貨物自動車運送事業法 Q&A」で以下のように記載されています。

実運送体制管理簿の作成・保存義務に違反した場合、罰則や行政処分の対象となりますか。

答

罰則はありませんが、トラック法第 33 条に基づく行政処分の対象となる可能性があります。

問 4-19

実運送体制管理簿に係る通知義務違反に違反した場合、罰則や行政処分の対象となりますか。

答

罰則はありませんが、トラック法第 33 条に基づく行政処分の対象となる可能性があります。

出典:国土交通省「改正貨物自動車運送事業法 Q&A.24P」

また、行政処分の詳細については、「行政処分の基準」に記載があります。ページ下部にある「トラック(貨物自動車)の行政処分等に関する関係通達」と書かれた見出しの下に、「【別表】(貨物)違反事項ごとの行政処分等の基準(令和7年2月改正、4月施行)」という資料があります。この表中に、実運送体制管理簿の項目があり、違反の種別に応じた行政処分の基準が示されています。

出典:国土交通省「行政処分の基準」

出典:国土交通省「【別表】(貨物)違反事項ごとの行政処分等の基準(令和7年2月改正、4月施行)」

疑問点や不明な点に関しては、まずは国土交通省HPにある「Q&A」での確認がおすすめです!

実運送体制管理簿に関しては国土交通省から各種資料が公開されています。特に国土交通省作成の「改正貨物自動車運送事業法 Q&A」は、Q&A形式となっており、疑問点があった際の確認用として非常に便利な資料となっています。国土交通省に寄せられる問い合わせをもとに作成されたものということで、現場の実態に即した質問および回答が数多く掲載されています。疑問点が生じた際は、まずはQ&Aで確認するのがおすすめです!

出典:国土交通省「改正貨物自動車運送事業法 Q&A」

また、トラック協会も改正貨物自動車運送事業法に関する資料を作成し公開しており、この中で実運送体制管理簿の解説もされています。イラスト付きなどでデザインされた見やすい資料となっているので、こちらもおすすめです!

出典:公益社団法人全日本トラック協会「改正貨物自動車運送事業法の解説」

【25年の実績】お客様の配車業務のデジタル化を支援いたします

弊社(株式会社ライナロジクス)は自動配車システムの提供を通じて、2000年の創業以来25年間にわたり、お客様の配車業務のデジタル化を支援してまいりました。自動配車システムの導入・運用に関するご相談・ご質問等がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

主力製品:AI自動配車システム「LYNA 自動配車クラウド」

製品ページURL:https://lynalogics.com/service/dispatch/

実運送体制管理簿の作成・出力に対応!「LYNA 自動配車クラウド」

実運送体制管理簿の作成・出力に対応するよう4月22日に「LYNA 自動配車クラウド」のアップデートを行いました。これにより、配車計画、実運送体制管理簿の作成・出力といった一連の業務の効率化を図ることが可能となりました。

→「LYNA 自動配車クラウド」の詳細はこちらから

→「LYNA 自動配車クラウド」に関する問い合わせはこちらから

→「LYNA 自動配車クラウド」は無料トライアルも受け付けております。無料トライアルはこちらから